La parola democrazia richiama, nell’immaginario di tutti noi, la forma di coesistenza più civile tra quelle che l’umanità ha saputo concepire nel corso dei secoli. Evoca quei valori irrinunciabili di equità, libertà e giustizia. Abbiamo imparato a conoscerla e amarla dal celebre discorso di Pericle agli Ateniesi del 461 a.C. come riportato da Tucidide ne La guerra del Peloponneso: ogni «Noi ad Atene facciamo così» ci appariva, fin dai tempi della scuola, forte, eroico e patriottico, sebbene poi ci si ricordasse che quel “noi” identificasse un gruppo di cittadini ateniesi per diritto di sangue, adulti e liberi. Eppure, avessimo chiesto ai filosofi greci cosa pensavano della democrazia ateniese, difficilmente avremmo raccolto opinioni positive.

Prendiamo le mosse da una breve e originale critica della democrazia, probabilmente di poco posteriore al famoso discorso di Pericle: si tratta di un opuscolo, di poche pagine, che ci è giunto tra le opere di Senofonte con il titolo di Athenaion Politeia (la Costituzione degli Ateniesi). Pur essendo arrivata fino a noi tra i testi di Senofonte, è certo che di questa dissertazione allo storico ateniese non spetti la paternità, sebbene questa rimanga tuttora ignota. Suggestiva l’ipotesi che l’opera possa essere frutto del sofista antidemocratico Crizia. Si tratta di una delle più antiche prose attiche superstiti ed è uno spietato attacco non tanto alle istituzioni ateniesi, quanto al sistema politico in senso lato. L’opera sembra potersi collocare nei primi anni della guerra del Peloponneso, con una preferenza che va dalla morte di Pericle (429 a.C.) alla rappresentazione dei Cavalieri di Aristofane (424 a.C.). Quello che il lettore ne ricava è la sensazione di un sistema oppressivo e deleterio, ma perfetto nella sua inefficienza: un incessante scontro tra virtù cittadine e ignoranza, che porta al «predominio della canaglia» nel dibattito politico così come nelle istituzioni, a discapito della città e degli alleati.

In effetti, la stessa parola “democrazia” agli occhi di un greco tutto doveva evocare tranne che un concetto di paritetica e civile convivenza: per esprimere un’idea simile avrebbe parlato di “isonomia”, uguaglianza davanti alla legge e partecipazione paritetica alla cosa pubblica. L’idea di democrazia era di per sé un concetto di rottura; per Platone essa nasce addirittura come un atto di violenza in cui i poveri, arrivando al potere, uccidono o mettono in fuga i ricchi terrorizzati. Il termine, come tutti sappiamo, deriva etimologicamente da due parole greche che vengono tradotte, con un discreto margine di approssimazione, con “popolo” e “potere”, ma entrambi i termini hanno molteplici significati. Il termine “popolo” può celare una comunità oppure una parte di essa, quella meno abbiente, in contrapposizione ai grandi signori. Più ambiguo e inquietante il concetto dietro a “potere”, traducibile anche con la parola “forza”: un potere legittimato dalla violenza.

Il concetto di “democrazia” in nessun modo richiama il corollario della maggioranza: «Non si deve definire democrazia alla maniera in cui sogliono oggi alcuni, come il predominio dei più numerosi, né come l’oligarchia, il regime in cui i pochi sono padroni dello Stato» metteva in guardia Aristotele, ed etimologicamente è innegabile che democrazia significhi dominio di un gruppo sociale, il “demo”. Un “demo” che Aristotele individua negli agricoltori, artigiani, marinai, manovali e commercianti e lo Pseudo-Senofonte, meno politicamente corretto, in rozzi figuri «in cui c’è il massimo di ignoranza, di disordine e di cattiveria: la povertà li spinge all’ignominia e così alla mancanza di educazione e alla rozzezza, che in taluni nasce dell’indigenza». Fondata sul potere e la violenza, la “democrazia” è intollerante, così come spesso intolleranti sono i suoi avversari, soprattutto in tempi di guerra, laddove il codice amico-nemico si fa comune tanto alla lotta politica interna quanto alla prosecuzione della guerra fuori dalle mura cittadine. Il potere popolare è foriero quindi di violazioni della legge e disordine.

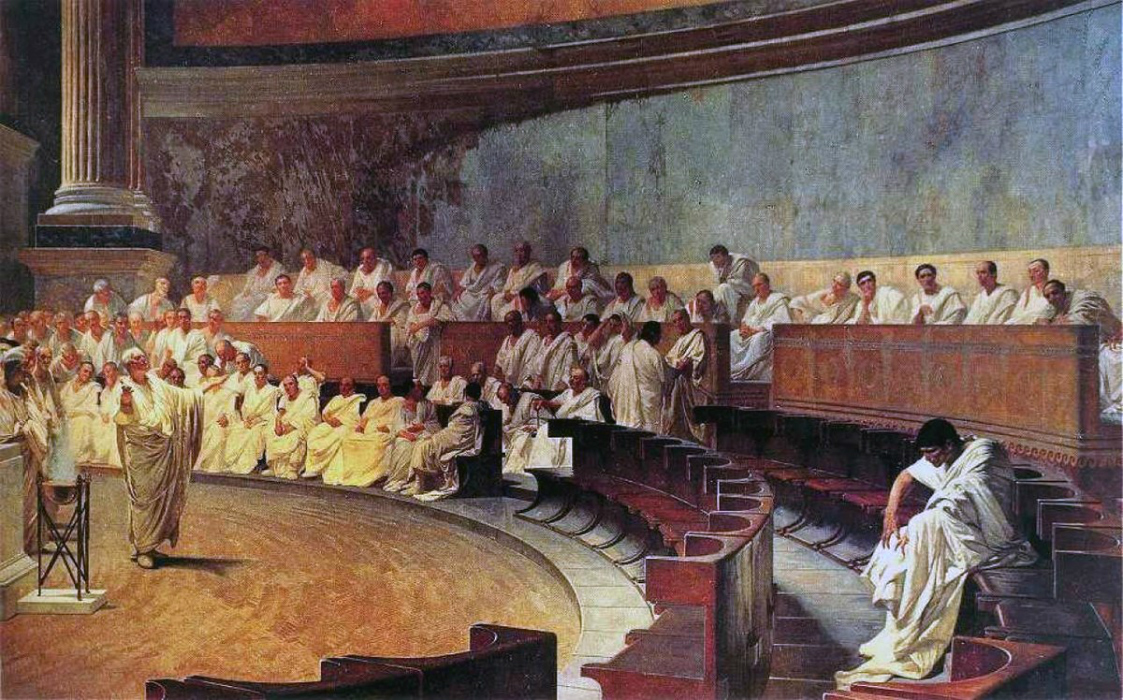

In quello che palesemente era visto come un sistema fallato alla base, l’unico modo per giungere a una pacifica coesistenza consiste nell’incoraggiare quella libertà che si fonda sulle capacità e sul valore del singolo nella compagine sociale. La miglior forma di democrazia, secondo Aristotele, è ibrida: la definisce quella in cui i molti sono «uniti insieme e misti ai migliori», per dar vita a un regime in cui «sono padroni i molti non in quanto somma di singoli, ma nel loro insieme». Il contrasto tra libertà e democrazia non si esaurisce con Aristotele, ma apre a implicazioni di carattere molto più generale. Per i filosofi greci il problema è sempre etico, prima che giuridico. La democrazia era, secondo il pensiero politico classico, solo una delle molte forme di governo conosciute e come abbiamo visto non una delle preferite: basti notare come in realtà la parola democrazia in latino non esiste. Per tutta l’epoca romana e per buona parte del Medioevo, un termine che rievochi le medesime ambiguità del greco non si trova. Il “meglio” del suo profilo politico confluisce in un’accezione più ampia: la “res publica” romana. Per Cicerone «la res publica è cosa del popolo; e il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma un insieme di persone associatosi intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del proprio interesse». Molto diverso dalla cieca violenza del potere popolare greco.

Col tempo la prospettiva si farà sempre più “giuridica”: d’altro canto, il nostro concetto di democrazia non è quello di una polis greca del V secolo a.C., ma quello nato dalle Rivoluzioni del XVIII secolo e dalla riflessione dei grandi filosofi politici. Dove poi il liberalismo – ispirato agli ideali di tolleranza, libertà ed eguaglianza propri del movimento illuminista – incontra le istanze dei movimenti democratici, un involucro giuridico si riempie di significati. Anche alla luce della storia, l’analisi non può che muovere da un modello che bisogna assumere sin dall’inizio come imperfetto: la democrazia appare sempre come un cantiere, un ideale incompiuto, aperto da un lato alla continua ricerca del perfezionamento della stessa, dall’altro vulnerabile a involuzioni dispotiche e dittatoriali. Il suo profilo violento non va mai trascurato: esempio ne è l’odio dei giacobini per la legge, laddove «la seule loi pour eux est l’arbitraire du peuple». Si tratta di logiche pericolose che pongono la forza del popolo sopra il patto sociale che informa – per il bene della comunità – lo Stato di diritto, con il rischio che libertà e garanzie giuridiche vengano sacrificate sull’altare di una pretesa volontà del popolo.

Dobbiamo intendere la democrazia non tanto come una società di liberi ed eguali, ma come una società regolata in modo che gli individui che la compongono possano essere più liberi ed eguali che in qualsiasi altra forma di convivenza sperimentata dall’uomo. La democrazia, nella sua migliore espressione, vivrà sempre di una costante tensione cercando di colmare un divario tra forma e sostanza, tra diritti effettivi e riconoscimenti. Scriveva Alexis de Tocqueville nel terzo volume de La democrazia in America che «i popoli democratici amano più l’uguaglianza che la libertà» poiché l’uguaglianza offre a ciascuno ogni giorno «una serie di piccoli allettamenti»; d’altro canto però non può esistere un’uguaglianza piena e livellatrice, senza un’ampia e lungimirante libertà.

Irene Colasimone

Nata a Roma nel febbraio 1993. laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Roma Tre con una tesi in diritto industriale. Appena può si rifugia in un museo, un teatro o un bosco. Ha la mente piena di codici, il cuore colmo di libri e gli occhi immersi nelle bellezze della Città Eterna.