Era il 1883 quando sul periodico parigino Le Chat Noir, Paul Verlaine pubblicava il sonetto Languore in cui identificava se stesso con l’Impero romano alla fine della decadenza, assumendone tutte le caratteristiche negative: la stanchezza, il vuoto, la noia, la fuga nell’evasione e nel divertimento. Siamo agli albori del Decadentismo, la cui visione del mondo è legata alla convinzione che ragione e scienza non siano in grado di fornire la chiave della conoscenza del reale poiché la sua essenza è al di là delle cose, immersa nel mistero e nell’ignoto. Unico tramite cui abbandonarsi e lasciarsi trasportare verso l’ineffabile è l’inconscio. Strumenti privilegiati per cogliere l’essenza segreta della realtà diventano gli stati di alterazione: la follia, il delirio, l’incubo o l’allucinazione. Anche artificialmente provocati attraverso l’uso di alcool, assenzio e oppio, questi stati – che sfuggono al controllo della ragione – aprono a dimensioni e prospettive nuove che permettono di cogliere, sebbene confusamente, il mistero insito nel visibile.

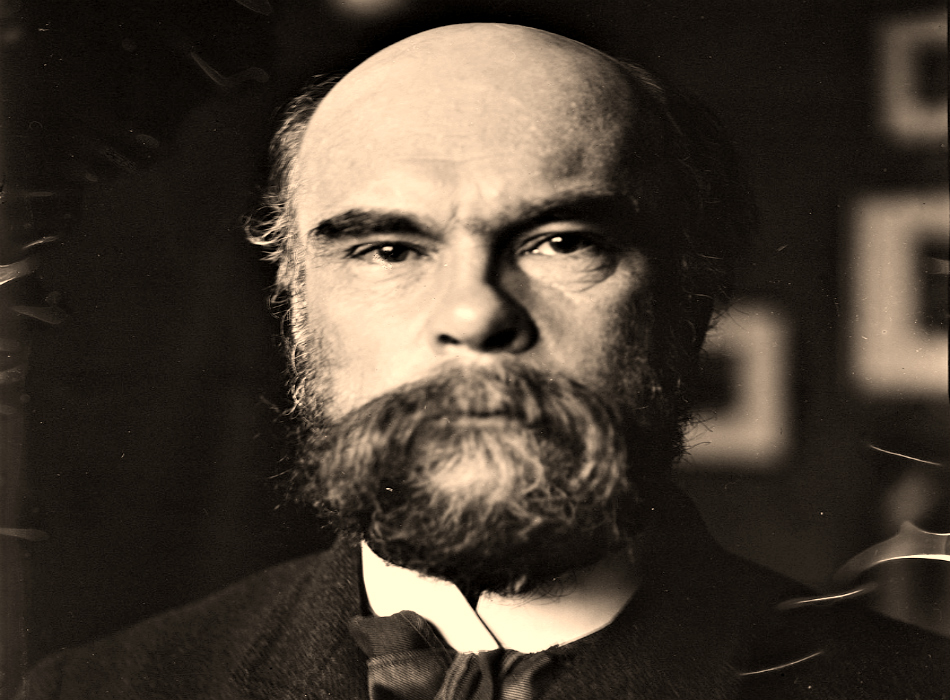

Samuel Taylor Coleridge e Charles Baudelaire, per citarne alcuni, individuano nell’uso di sostanze psicotrope il mezzo per potenziare all’infinito le facoltà umane, quelle conoscitive e fantastiche, conducendole al di là dei limiti della ragione, verso l’assoluto attraverso una fluente creazione artistica. Malattia e morte sono, ancora, due altri temi decadenti: la morte come rovesciamento dell’opposta pulsione vitale verso il fascino dell’abisso; la malattia come momento di crisi profonda di un certo momento storico e, insieme, come condizione privilegiata che segna un distacco sprezzante verso «la massa». Di qui la nascita di alcune figure destinate ad assumere una dimensione mitica: l’artista maledetto, colui che rompe con le convenzioni della società, esecrandole e compiacendosi – al contrario – di una vita sregolata, ai limiti dell’autoannientamento.

Fu Verlaine ad introdurre la formula “poeti maledetti”, cacciando nella cerchia anche Baudelaire, Stéphane Mallarmè, Arthur Rimbaud, i quali testimoniano anche quella vena mistica tipicamente decadente: «Ora io sprofondo il più possibile nella dissolutezza. Perché? Io voglio essere poeta, e mi adopero per divenire veggente. Si tratta di giungere all’ignoto attraverso la sregolatezza di tutti i sensi». Così si esprimerà Rimbaud, spiegando come al di là dei limiti dell’uomo, il poeta possa trasformarsi in «veggente», una capacità superiore di penetrare con lo sguardo l’oscuro scenario del mistero. Rimbaud rivelerà le possibilità della sua poesia fin dal poemetto Il battello ebbro, in cui il battello è l’equivalente del poeta e la possibilità di «discendere dove volevo» coincide con l’assoluta libertà della poesia, mentre l’aggettivo «ebbro» esprime la condizione necessaria affinché si renda possibile quell’esperienza. Anche il tema del viaggio, che fonde insieme letteratura e vita dell’autore, richiama le molteplici possibilità offerte dall’esplorazione dell’ignoto, reso attraverso immagini visionarie e indefinite. Il poeta si ritira, così, in un mondo popolato di allucinazioni e fantasmi, dibattendosi tra il rifiuto della realtà borghese e la ricerca di un modello di vita tanto lascivo quanto alternativo.

Monica Di Martino

Laureata in Lettere e laureanda in Filosofia, insegna Italiano negli Istituti di Istruzione Secondaria. Interessata a tutto ciò che "illumina" la mente, ama dedicarsi a questa "curiosa attività" che è la scrittura. Approda al giornalismo dopo un periodo speso nell'editoria.